Steve Jobs chegou ao céu e viu aquele azul lindo com nuvens claras, aquele gramado muito verde e exclamou: “F***, estou no Windows!”. Comentários irônicos da Internet à parte, a força desse gracejo está na familiaridade que o usuário de um computador tem com as interfaces gráficas mais utilizadas e com os seus grandes empresários.

Mas o que vem a ser essa tal interface e por que discuti-la aqui? Buscando o auxílio de um dicionário qualquer, nos deparamos com uma definição que nos interessa: interface é a mediação entre máquina e homem via uma relação semântica, a metáfora. Diante de um computador, quase não há dúvidas de como utilizá-lo, a área de trabalho se chama desktop, e nela normalmente fica o desenho de uma lixeira e de arquivos ou pastas – ou seja, praticamente igual a qualquer escritório anterior ao uso generalizado do computador.

A interface está ligada a um aprendizado, possui alguma familiaridade para, no mínimo, gerar um interesse para si. No entanto, também institui mudanças em sua própria estrutura. E, ao fim, uma boa interface é aquela que se torna invisível devido à sua facilidade de uso. Alguém por aí faz questão de que o símbolo do botão de atalho para salvar um documento deixe de ser um disquete, mesmo quando hoje se usa um pendrive?

É claro que a interface e suas metáforas não são um privilégio apenas do computador, estão presentes em todas as outras máquinas, dispositivos e invenções humanas, como óculos, cadeira, livro, carro, autofalante, relógio, celular etc. A cada invenção, mantém-se uma relação semântica com a tecnologia anterior e implementa-se uma nova. A primeira metáfora é o corpo humano. Um desafio aos designers: de quantas maneiras é possível fazer óculos ou uma cadeira? Ao final, as pessoas vão preferir usar os óculos ou a cadeira que forem confortáveis, em que não se notam as horas de uso, ou seja, que sejam “invisíveis” ou “transparentes”. Estas são as características que se esperam também de máquinas mais complexas, como telefones e câmeras: levar o dispositivo à orelha ou ao olho, apertar o botão e esperar. Algumas interfaces são tão bem-sucedidas em transformar seus controles em algo intuitivo para o usuário que seus comandos somem, sendo completamente assimilados. Por vezes, a “usabilidade” é tão grande que há aparelhos telefônicos para deficientes auditivos e cegos que conseguem fotografar, apesar da falta de visão.

Segundo o teórico e escritor Steven Johnson (recomendo muito a leitura de seu livro Cultura da Interface, Editora Zahar, 2001), câmeras fotográficas são máquinas de processos mecânicos que mostram representações como produto final, já um computador depende do seu poder de se autorepresentar para o usuário, de transformar todos os pulsos elétricos e seus algoritmos matemáticos em algo que faça sentido ao interator. Por isso, um computador seria uma máquina simbólica. Creio que esse pensamento resume bem a importância de discutir o assunto interface aqui. Contudo, optamos por um recorte muito específico de interfaces, as vestíveis, conhecidas também como “wearable computers”.

Integração entre corpo e tecnologia

Boa parte das pessoas conhece e fez uso de algum dispositivo eletrônico anexado ao corpo. Pagers, bipers, walktalkies, walkmans, tamagotchis, celulares ou relógios. Esses aparelhos são bons exemplos para uma noção de wearable computers, ou interfaces vestíveis. No entanto, um computador vestível, da forma como vamos tratar neste ensaio, é capaz de ir além de um display de informações sobre as horas ou mensagens de texto ou barulhinhos de “tenho fome”. É uma interface integrada ao corpo capaz de processar dados recebidos e gerar informação, banco de dados e rede. Além disso, essas vestimentas estão aptas a “incorporar” o processo de comunicação de forma direta e instantânea.

Para facilitar, vamos estabelecer pequenas categorias de interfaces vestíveis: as mobiles, as têxteis e as implantadas. As primeiras possuem um grande espectro na evolução dos wearable computers e utilizam, como referente de uso, dispositivos como relógios e óculos. As segundas são os propriamente vestíveis, como uma camiseta-básica-inteligente, em que a tecnologia está no tecido, ou o tecido contém dentro de si os dispositivos tecnológicos, (que ainda por cima têm de ser resistentes à lavagem!). Já as terceiras, como diz o nome, são implantadas no corpo, como os ciborgues, na ficção científica.

A primeira linha de vestíveis disponíveis no mercado está interessada em medir sua qualidade de vida, como o Sensor Nike+ para ser usado durante a sua corrida, ou o UP da Jawbone, uma espécie de relógio de pulso que registra seus dados 24h – além das atividades físicas, monitora seu sono, o que come ou bebe, e bipa quando você está inativo por muito tempo. No caso, o tamagotchi é você. Além deles, há o Myo, que é capaz de medir a atividade elétrica dos músculos e processar esse dado para controlar outros dispositivos, como seu computador ou videogame.

Este último é um pouco mais inovador do ponto de vista da interface, mas não tanto quanto o projeto Sixthsense que o pesquisador Pranav Mistry desenvolve no MIT. Mistry começou sua pesquisa há uma década, justamente interessado na interface por gestos. Seu objetivo inicial era levar os objetos físicos para o mundo digital: escrever post-its e rapidamente essas informações estarem sincronizadas com seu computador, ou colocar seu bilhete de avião sobre o computador e ele reconhecer e passar as informações do voo, por exemplo. Foi quando ele percebeu que as pessoas não estão interessadas em computação, mas em informação. Então, Mistry propôs o Sixthsense pensando o contrário, em que você pode levar seu mundo digital para onde você for e usar qualquer superfície física como interface.

Consiste basicamente em uma câmera pendurada no pescoço e um projetor. A câmera identifica os movimentos dos seus dedos, ou os objetos que você está carregando, e gera a interface projetada em qualquer superfície, seja uma parede, sua mão, uma folha de papel. Essa projeção pode conter informações sobre o livro que você está segurando, como suas últimas críticas, ou informações sobre o tempo atualizadas, quando se está diante delas lendo o jornal, por exemplo. O dispositivo ainda permite que se manipule, além dos objetos, os próprios dados da projeção, sendo possível escolher mais informações sobre o tempo, ou jogar pong no chão do metrô. Segundo ele, o Sixthsense foi feito para nos ajudar a nos manter mais conectados com nossa humanidade e com o mundo real, a não ficarmos fixos na cadeira, como máquinas diante de uma máquina.

Sixthsense personifica dois conceitos muito importantes para as interfaces mais inovadoras e mesmo futurísticas, quais sejam, realidade aumentada e visão computacional. Computer Vision ou computação visual, como ficou a tradução do termo no Brasil, está ligada a pesquisas e estudos que tornam o computador capaz de processar uma informação a partir de uma câmera, como se ele fosse capaz de enxergar, comparar e identificar informações visuais e, então, processar escolhas. Já a chamada Augmented Reality adiciona gráficos, sons e outras informações processadas digitalmente ao mundo físico, usando uma tela como suporte dessa “expansão”.

Outro pesquisador interessado na realidade aumentada que essas interfaces são capazes de gerar é Steve Mann, um pesquisador, inventor e atualmente professor na Universidade de Toronto. Ele tem se dedicado, há mais de 35 anos, a projetar, construir e usar wearables computers com visão computacional. Em sua “vida aumentada”, como tem chamado o fato de usar suas próprias invenções há anos, Mann passou por experiências muito curiosas usando seus aparatos. Em uma delas, quando um carro bateu na sua casa, ele foi conversar com o motorista, que deu ré e passou por cima do seu pé e o derrubou no chão, quebrando seu sistema de visão, o EyeTape, parecido com um óculos. O motorista fugiu. Mas, apesar de o aparelho estar danificado, foi possível recuperar as imagens do sistema em que havia a placa do carro do fugitivo.

Outro episódio, recente e polêmico, aconteceu na França, no ano passado. Segundo seu relato, foi intimidado fisicamente pelos funcionários do McDonald´s da Champs Elyssés. Mann anda com uma documentação médica afirmando que o EyeTap (em sua quarta geração) é preso de modo especial a sua cabeça e necessita de ferramentas para retirá-lo. Ou seja, parece um óculos, mas não tem a mesma “usabilidade”, tampouco a mesma função. Mas, nessa loja do McDonald´s, é proibido filmar ou fotografar. Ele apresentou o documento, quando um funcionário tentou arrancar-lhe os óculos. Ainda assim, segundo Mann, eles destruíram o documento. Para quem quiser acompanhar melhor a discussão, acesse o blog do pesquisador (citado ao final do texto). Além dessas histórias, é possível acompanhar o pensamento de Steve Mann sobre o impacto, a importância e o uso de pequenos sistemas de vigilância pessoal.

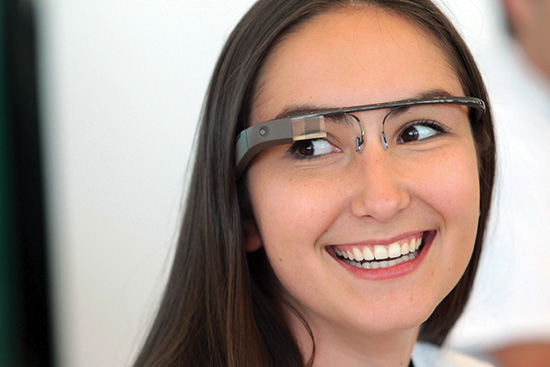

Além do Eye Tap, o Google Glass também é um óculos. Contudo, é mais próximo de um assistente pessoal do que os dispositivos de Mann, ou os de Mistry. Seu grande mérito está na popularização desse tipo de tecnologia e de como ela pode processar as informações importantes, as memórias afetivas de modo muito próximo de como de fato vemos o mundo sem necessariamente sairmos dele para tirar uma foto ou compartilhá-la.

Passando para a próxima categoria, as interfaces literalmente vestíveis, é possível encontrar jaquetas com sistemas de iluminação, como a Light Jacket, lançada pela Triumph, ou painel de leds integrados, como a Jacket Antics do Studio subTela. Quem mais tem se apropriado das possibilidades dos têxteis são os fashionistas e performers da arte e tecnologia. Principalmente depois do lançamento do LilyPad, uma versão de arduíno feita para costura, com sensores muito pequenos e linhas e tecidos com capacidade condutiva. Ainda está sub-utilizado no mercado brasileiro toda a real potência que esse kit faça-você-mesmo pode possibilitar.

E, por último, chegou a vez dos implantados, da pele para dentro do corpo. O Wireless Tattoo Electronics, como ficou conhecido, é o trabalho de pesquisa do Bioengenheiro Todd Coleman. Esses circuitos eletrônicos são como tatuagens de chiclete, totalmente flexíveis, que se adequam ao movimento da pele. Foram inicialmente criados para monitorar a atividade cerebral, mas Coleman aposta também em seu potencial social e de diversão em interações próximas à telepatia.

Mais ousado e além da nossa realidade de produção (segundo os próprios idealizadores) é o projeto-conceito MIBEC, de James Auger e Jimmy Loizeau. É um implante dentário que visa a revolucionar a comunicação pessoal. Seria como receber uma mensagem ou telefonema diretamente dentro da sua cabeça por meio da ressonância do osso da sua mandíbula para o seu ouvido interno. Imagine um indivíduo andando com isso na Av. Paulista, sujeito a todas as interferências eletromagnéticas da região. Ele literalmente ouviria vozes na sua cabeça. E bluetooth rapidamente seria considerado uma dor de dente.

Afinal, o que todas essas interfaces, independentemente das suas categorizações, têm em comum é a absorção da tecnologia junto ao corpo para manter um fluxo constante de informação ao longo do tempo, de modo a agilizar a comunicação e as tomadas de decisão. Seria como uma extensão do pensamento humano auxiliado por essas interfaces, um cérebro expandido. Curiosamente, nosso texto começou falando do corpo como metáfora para as primeiras invenções e aparatos tecnológicos e agora, no desenrolar do argumento, esses dispositivos querem voltar ao corpo. Os desafios são os mesmos de antes do ponto de vista do design de interface: a transparência da tecnologia é o grande parâmetro de sua usabilidade. Para isso, devem contar com desenvolvimento em biomimética, portabilidade e alimentação por baterias de duração quase infinita, ou que se utilizem de fontes renováveis. Ainda veremos muitas mudanças nos óculos e nas cadeiras que estão por vir.

Bibliografia:

- Cultura da Interface – Steven Johnson

- Corpo e Comunicação – Lúcia Santaella

- Fashionable Technology – Sabine Seymour

***

Este artigo foi publicado originalmente na Revista iMasters. Acesse e leia todo o conteúdo.